“十四五”时期以来,河南把乡村振兴作为“国之大者”,以产业强基作为“压舱石”,以文化铸魂提振“精气神”,以治理增效夯实“承重墙”,在广袤田野上书写出一份高质量发展的时代答卷。

产业强基,首先强在粮食安全。河南牢记“中原粮仓”使命,8500万亩小麦、5700万亩玉米、2000万亩花生,把“藏粮于地、藏粮于技”变成实打实的产能。

1300多亿斤总产量的背后,是8759万亩高标准农田、200亿斤仓容、全程机械化与数字农业的硬核支撑。更值得品味的是一个个“增值故事”:永城面品、正阳花生、台前羽绒……一条产业链就是一条价值链。农业不加工,等于一场空。把初级农产品变为终端消费品,把“卖原料”变成“卖品牌”,能够使农民在价值链上获得更多收益。

文化铸魂,关键在留住乡愁,唤醒认同。郏县217个传统村落连片保护,不搞大拆大建,而是以“五个一”机制修旧如旧、活态利用,李渡口村年旅游收入800万元,临沣寨综合收入1000万元……文化振兴,让乡村从“空心化”走向“年轻化”。

治理增效,落脚在把制度优势转化为群众获得感。叶县社会救助“353”攻坚法用大数据找人、用制度托底,128户特殊困难家庭获得希望;孟州东田丈村党支部把闲置校舍改造成标准化食品车间,“党建+产业”让集体经济年增5万元。

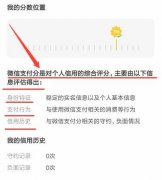

河南“四议两公开”覆盖所有行政村,群众参与率达90%以上。数字平台、网格管理、议事协商、红白理事会,看似碎片化的创新,共同织就一张“一网统管、一格多能”的治理网,让公共服务像快递一样精准直达。

面向未来,河南提出富民产业三年行动计划,目标直指集体经济“造血”功能和农民持续增收。可以预见,当产业链、价值链、生态链在乡村同频共振,中原大地必将书写出更加精彩的乡村振兴篇章。