长三角一体化发展上升为国家战略以来,沪苏浙皖三省一市紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词,肩负起“增长极、动力源、试验田”的责任担当,合力推动长三角一体化发展走向纵深。

从区域协同到产业协作,从民生共享到生态保护,江苏作为长三角一体化发展的重要一员,正以实际行动诠释着“长三角共同体”的深刻内涵,与沪浙皖共同书写高质量发展的新篇章。

位于沪苏浙交界的苏州吴江太浦河碧波荡漾、微风轻拂,既是上海青浦、苏州吴江、浙江嘉善三地百姓的热门打卡地,也是建设长三角生态绿色一体化发展示范区的缩影。

苏州吴江全域纳入示范区后,吴江片区大胆试、勇敢闯、自主改,改革授权事项密集落地,改革“试验田”作用愈加凸显。在苏州吴江汾湖高新技术产业开发区,按照“不破行政隶属、打破行政边界”的要求,当地聚焦“8+N”重点领域,纵深推进土地管理、要素流动、公共服务等重点改革,在江苏首创“跨域通办·云综窗”;聚焦提升民生感受度,三地实现购房“零门槛”、异地医保刷卡免备案;聚焦制度创新,农村集体经营性建设用地入市试点、全域土地综合整治试点获批。

交通基础设施的互联互通,是长三角一体化区域协同联动的先导工程。“南京北站通过超大枢纽规模、高效换乘体系、站城融合开发及绿色技术应用,将成为长三角北翼核心枢纽,填补区域空白、驱动江北发展的独特价值,成为‘轨道上的长三角’关键支点。”中铁建设集团南京北站站房2标项目部总工程师王晓东说,南京北站枢纽建设将进一步完善南京铁路枢纽布局,加快沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段建设进度,对于打造“轨道上的长三角”、推动长江经济带高质量发展、提升南京都市圈中心城市辐射能力等具有重要意义。

随着长三角高铁网越织越密,沪苏浙皖城市越来越“亲密”。地跨苏皖两省的南京都市圈,是首个由国家发展改革委正式批复规划的都市圈。每天从安徽马鞍山东站来往南京的客流约1.2万人次,通过宁马高速公路往返南京、马鞍山的车辆约有2万辆次。

以1小时通勤圈为基本范围、以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心,在长三角城市群内部,南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈同城化水平全面提升。

江苏栋澄科技有限公司从上海迁移到南京市浦口区,涉税事项迁移办理用时不到24个小时。公司负责人沈红杰告诉总部在湖州的浙江华睿生物技术有限公司,2021年跨省域来到安徽滁州建立了万吨级的生产基地。华睿生物技术有限公司总经理刘红勇说:“这里有跟苏州工业园区一样的服务,园区以最优流程,为企业安排了一对一帮扶,给企业减免税收、拓展业务带来了直接的帮助,帮助企业在最短时间内实现开工、投产。”

新签约亿元项目38个,高质量项目占比继续保持100%——这是中新苏滁高新区2024年一年的“成绩单”。在累计引进的超300个工业项目中,来自长三角区域项目数占比达80%。

一个个跨区域发展的企业样本,折射出整个区域市场要素的流通更加快捷顺畅,市场活力更加旺盛蓬勃。与此同时,加强科技创新和产业创新跨区域协同,是长三角一体化发展进程中需要不断探索、协同发展的关键。

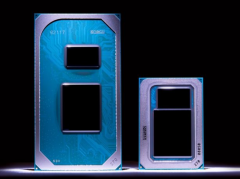

近年来,苏州积极在长三角地区推进高水平科技自立自强,在产业链强链补链延链的实践中寻求突破。作为江苏唯一入列长三角G60科创走廊的城市,苏州牵头成立集成电路、智能驾驶、激光等产业联盟。目前,苏州有1000多家企业加入相关产业联盟。

产业版图上的江苏,形成了跨省域的“万亿城市绵延带”。以集成电路产业为例,上海在芯片设计环节优势明显,苏州在芯片制造和封装测试方面实力雄厚,无锡在半导体材料和设备领域具有独特优势。城市间协同合作,共同提升长三角乃至中国集成电路产业的整体竞争力。

在长三角,更多“创新廊道”吹沙见金。从长三角基础研究联合基金、首批12家长三角创新联合体的突破性设立,到150家全国重点实验室构建起长三角实验室网络,再到沿沪宁产业创新带、G60科创走廊、长江口产业创新绿色发展协同区等平台的持续性建设,长三角科技创新朝着自主创新之路持续“攻坚”。

聚焦民生期盼,是推动长三角一体化发展、促进共同富裕的重要内容。当前,沪苏浙皖三省一市交通共联、文旅共兴、便捷共享,更加多元、更加高效、更加紧密的长三角“幸福生活圈”逐渐成型。

跨省公交是区域交通网络里的重要链条,助力长三角交通一体化进程提速。近年来,宜兴与长兴两地交通运输部门携手,通过调研两地公交的实际运营状况,合理布局两地公交线路,并加快完善省际毗邻地区公交化客运对接协调机制,构建了多层次的城乡公交网络。

在苏皖交界处的南京江宁区,有两个同名的近邻——江苏省南京市江宁区横溪街道丹阳社区和安徽省马鞍山市博望区丹阳镇。江宁区丹阳派出所民警王子怡向“现在特别方便,江宁区横溪街道便民服务中心入驻警务室后,15分钟就能办结社保申请、失业金申领等手续。”在南京务工的安徽铜陵市民林海兵说。

如今,生活在长三角,进“一扇门”就能办成三省一市的事。规划一张图、交通一张网、办事一个章、民生一卡通、居民一家亲……随着一体化的深入推进,一幅高质量发展的图景徐徐展开。

山水相连、河湖相通、生态相依……绿色,是长三角高质量发展的底色。太浦河串联了江苏吴江、上海青浦、浙江嘉善三地,是长三角生态绿色一体化发展示范区内极其重要的生态廊道。曾经,这片省际交界水域因为“三家人”分治而问题频发。为破解“界河谁都不管”的难题,长三角生态绿色一体化发展示范区执委会牵头搭台,推动三地打破壁垒。

“吴江、青浦和嘉善推行探索了联合河湖长制,通过建立一个以联合治理、联合巡河、联合管护、联合监测、联合执法五大机制为核心的联合河湖长制,共同治理和维护交界河湖。”苏州市吴江区河长制工作办公室负责人沈建伟告诉随着环境监测技术的发展和对化学物质危害认识的深入,可识别的新污染物不断增加。苏州市吴江区环境监测站副站长施志伟告诉如今,跨域一体、共保联治,长三角区域生态环境治理正从“独角戏”变身“交响乐”。以区域大气治理为例,三省一市共同建设了长三角区域环境气象一体化业务平台,着眼于大气污染精准治理、重污染天气预报预警、大气环境中长期调控三大方面。

“依托这一平台,三省一市环境气象部门不仅能共享各类信息和数据,实现对跨区域灾害天气的精准预报,还可以通过污染输送评估系统清楚地看到长三角地区每一天的空气污染有多少为本地污染源导致,有多少是外来输送,便于气象和环保部门精准联防联控。”江苏省环境监测中心大气部部长钟声说。

最新数据显示,随着长三角一体化进程持续推进,区域环境质量持续得到改善。一个生态与发展相得益彰、跨行政区域共建共享、多元化协同共治的生态环境治理新体系,正在长三角持续构建。